鼎談 「幼児期教育の再生」

鼎談 「幼児期教育の再生」~保育士指針改定・認可保育所のあり方等を中心に~

9月5日~7日、「現在(いま)!!この子らに語り継ぐべきもの… 美しい未来へ ~ならぬことは ならぬものです~」のテーマのもと全国青年保育者会議が福島県は会津若松にて開催された。会津藩校、白虎隊、什の掟(おきて)鶴ケ城…。決して交通の便が良いとは言いがたい東北南部に位置する小都市「 会津若松市」には、確かに幕末から引き継がれた「武士道」の精神、教え、空気、景観がそのまま残り、我々を出迎えてくれた。実行委員長が敢えて「辺ぴな所ですが、来るなら来てみろ!と言う感じです」との事前のコメントに、たぶん会場を溢れんばかりに埋め尽くした340名の参加者は刺激(?)を受けたのかもしれない。もしそうだとしたら、素晴らしい高等手段だ。ただ、その言葉に予期せぬ「大型台風9号」まで後から付いて来てしまったのだから、どうしようもない…。熊本からは8名が参加した福島大会。その様子を簡潔に報告する。

朝1番の熊本空港から乗り継ぐこと数回、6時間以上かけてやっと会場へ到着するも、開会式には間に合わず鼎談からの参加となる。内容は下記のとおり。

鼎談 「幼児期教育の再生」

鼎談 「幼児期教育の再生」坂崎氏から「保育所保育指針は参考程度に使っているところもあれば、バイブルとして使っている所もあればどこに何が書いてあるのか知らない園長もいる。大臣告知によって、名前は変わらないが、必ずやってくれよ、これは守ってもらわないといけない。だから、私の保育の指針やうちの園の保育はよく知らない、なんて通じない。私たちは法律のことも加えて知らないといけない時代になったということ。」との指摘があった。

小笠原氏からも冒頭から「保育にも日本にも宗教心がないのはおかしい。手を合わせると止めてくれと行政が言う。敬うとか助けるとか日常生活にもある。宗教教育であって宗派教育ではない。養成校でも指針は教えていないから、現場で教えるしかない。公共の精神を尊ぶ…この文言が入り良かった。保育園は公的な場所なんですね。傍若無人な若者の現状。今の若者を見て何故、その躾が出来ないのか。集団生活や遊びの中でのダイナズムが盛り込まれていなかったのか、遊びは教育なんだ。」と氏の独特な展開で話をされた。

水落氏は教育の立場から「学生は何も指針を知らなかった。激励の挨拶のつもりが何を基準に保育に当たっているんですか、との話しになった。園長先生のリーダーシップ、ガバナンスの話になる。幼児教育のジレンマを持っている中、保育指針があるじゃないですか。じゃーその中の何を使うのか、何を望むのか。」

更に坂崎氏から「基本的に園では発達論の話が少ないんだと思う。ゼロ歳児から積み上げられきている生活。保育の継続性。集団でやる保育も大切だが、生活の連続性がある。保育の説明責任。今は保育事業の説明責任だけでしょう。保育所保育指針が大臣告知になったことでとてもチャンスだと思う。これだけ良い保育をやっている、ということを示す良い時期。伝える話せる園長だったらいいけど、男性園長は是非話して欲しい。」とのエールを送られた。

更に坂崎氏から「基本的に園では発達論の話が少ないんだと思う。ゼロ歳児から積み上げられきている生活。保育の継続性。集団でやる保育も大切だが、生活の連続性がある。保育の説明責任。今は保育事業の説明責任だけでしょう。保育所保育指針が大臣告知になったことでとてもチャンスだと思う。これだけ良い保育をやっている、ということを示す良い時期。伝える話せる園長だったらいいけど、男性園長は是非話して欲しい。」とのエールを送られた。

保育所保育指針のあとには「認定子ども園」と「園長資格」の件が必ず出てくるという。我々はプロというが、その区別責任が出来ていない。日常性や継続性など普段の生活で園生活の中で保育をやっていることを整理する必要性を感じた。結局、「保育所保育指針」は生かすも殺すも園長次第である。

懇親会では有村参議院議員も挨拶をされ、選挙のお礼を兼ねての挨拶があり、全国の同士と交流を深めながら夜が更けていった。もちろん、この時は台風が直撃するであろうという心配事などを思う余地は微塵にもなかった。

懇親会では有村参議院議員も挨拶をされ、選挙のお礼を兼ねての挨拶があり、全国の同士と交流を深めながら夜が更けていった。もちろん、この時は台風が直撃するであろうという心配事などを思う余地は微塵にもなかった。

2日目はパネルディスカッション テーマ「子育て理念の確立と、社会契約としての子ども施策」。日保協青年部長日吉氏のコーディネーターのもと、3名のパネリストが「子ども施策=社会契約として実行するもの」という発想でディスカッションされた。

2日目はパネルディスカッション テーマ「子育て理念の確立と、社会契約としての子ども施策」。日保協青年部長日吉氏のコーディネーターのもと、3名のパネリストが「子ども施策=社会契約として実行するもの」という発想でディスカッションされた。

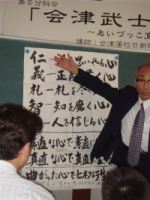

午後からはそれぞれに分科会があり有意義な研修となる。今回はそのうちの第5分科会「会津武士道を考える」~あいづっこ宣言と什のおきて~を報告する。日新館での講和・施設見学…飯盛山…白虎隊記念館の行程のフィールドワーク。

江戸時代の会津藩の学校「日新館」は、人材の育成を目的に1803年に建設され、幕末には白虎隊とはじめ多くの優秀な人材を輩出したところで有名。【ならぬことはならぬ】という会津藩を育んだこの学問の殿堂は、失われてしまった日本武道の根源とも言えるもの。

江戸時代の会津藩の学校「日新館」は、人材の育成を目的に1803年に建設され、幕末には白虎隊とはじめ多くの優秀な人材を輩出したところで有名。【ならぬことはならぬ】という会津藩を育んだこの学問の殿堂は、失われてしまった日本武道の根源とも言えるもの。

日新館長の講話の中に、いかに人間として生きるかというコアな話があり、仁・義・礼・智という孔子の教えがあった。

日新館長の講話の中に、いかに人間として生きるかというコアな話があり、仁・義・礼・智という孔子の教えがあった。

先人の残した貴重な歴史が現在に至るまで伝えられ、会津若松市では青少年の心を育てる市民行動プラン「あいずっこ宣言」を策定。これは世代を超えて子ども達に伝えたい心を育むものとして市民のまさに子育て行動の指針になっている。

|

|

台風情報を気にしながら、白虎隊記念館とその慰霊がある飯盛山を後にした。

さて、台風上陸が確実となりこのまま残ると交通機関がマヒして、明日は帰れなくなると判断。急きょ 郡山市まで宿を代えて次の日に帰熊となった。結果的にこれは正解であった。台風の通過を確認しながらその合間を縫って移動したことになる。いやはや。何とも言えない記憶に残る大会になったことは言うまでもない。

会津は遠かった。しかし労力を惜しまず訪れた一行はその対価として多くのものを得ることが出来た。歴史を知ることは実は近未来への指針が多く残されている。特にここ会津の地では、随所に見聞きした武士道精神に身震いすら覚えた。「ならぬものはならぬ」…理屈ではなく、ダメなものはダメなのですと云う価値観は、初めに何かの基準を子どもに与えないと子どもとしては動きがとれないのだ、という「国家の品格」の著者 藤原正彦氏の言葉で説明がつくかもしれない。日本人の美徳がまだ存在するのであれば「美しい日本」という抽象的なフレーズを発信される首相にも館長の講話を聞いてもらいたかった。

福島県の珍味、喜多方ラーメン、かっちゃんものを堪能し尚且つ全国の同士と更なる交流ができた今回の大会。おまけに大型台風付き。良くも無事帰り着いたと思うが、さすがに帰りの機内では爆睡のメンバーであった。

【ならぬことはならぬものです】 そう言える大人になることがまずは先決なのかもしれない。